- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

- Факультет географии и геоинформационных технологий

- Новости

- 1 апреля 2024 года состоялся семинар НЦМУ «Микрорайонирование и статистические округа на субрегиональном уровне: российский и зарубежный опыт»

-

Факультет

-

Образовательные программы

- Бакалавриат

- Магистратура

- Дополнительное образование

-

Подразделения

-

Советы и комиссии

-

109028, Москва, Покровский бульвар 11, ауд. L212

Телефон: +7 (495) 772-95-90*28243

E-mail: geo@hse.ru

Географическая наука находится в центре изучения проблем глобальных изменений природной среды и пространственных сдвигов в обществе и экономике, которые влияют на жизнь каждого человека во всех уголках планеты.

Наша цель – формирование центра образовательных и научно-проектных компетенций в области глобальных изменений окружающей среды и климата, геоинформационных технологий и управления пространственными данными, общественной географии и пространственного моделирования.

Основной партнер факультета – Институт географии Российской академии наук.

Каталог пространственных данных и платформа для презентации исследований и проектов в области географии и геоаналитики, созданных в Университете.

География глобальных изменений и геоинформационные технологии

40 бюджетных мест

1 государственная стипендия Правительства РФ для иностранцев

Количество платных мест уточняется

Пространственные данные и прикладная геоаналитика

15 бюджетных мест

1 государственная стипендия Правительства РФ для иностранцев

Количество платных мест уточняется

Управление низкоуглеродным развитием

15 бюджетных мест

1 государственная стипендия Правительства РФ для иностранцев

Количество платных мест уточняется

Под редакцией: Е. В. Гаранкина

М.: ИГ РАН, МГУ, 2025.

Антипова М. Д., Бушуева И. С., Бабенко А. Б.

Nature conservation research. Zapovednaâ nauka. 2026. Vol. 11. No. 1. P. 71-92.

Лебедева Е. В., Балдина Е. А., Черноморец С. С. и др.

В кн.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием “IX Щукинские чтения: к 80-летию кафедры геоморфологии и палеогеографии и 270-летию Московского университета” и “XXXVIII Пленум геоморфологической комиссии РАН”, Москва, 3-6 апреля 2025 г.. М.: ИГ РАН, МГУ, 2025. С. 343-347.

Деркачева А. А., Гуринов А. Л., Юдина В. А.

PREPRINTS.RU. PREPRINTS.RU. Национальный Электронно-Информационный Консорциум, 2024

1 апреля 2024 года состоялся семинар НЦМУ «Микрорайонирование и статистические округа на субрегиональном уровне: российский и зарубежный опыт»

Как отметил в начале семинара декан факультета географии и геоинформационных технологий Николай Константинович Куричев, отсутствие единства, устойчивости и преемственности в сетке территориальных единиц — одна из ключевых проблем субрегиональной статистики в России. Создание унифицированной статистической сетки(-ок), на основе муниципальной статистики и с учетом накопленного в России и за рубежом опыта в области микрорайонирования, могло бы стать решением проблемы. В дальнейшем, такая сетка позволила бы проводить более объемные и качественные исследования и вести диалог с широким экспертным сообществом и с органами власти.

На семинаре Александр Владимирович Котов, доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ, представил доклад «Сельско-городские типологии на субрегиональном уровне во Франции и Германии: особенности подходов и их роль для регионального развития». В первой части доклада Александр Владимирович остановился на подходе по построению региональной типологии в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Он отметил, что региональные типологии ОЭСР – лучшая международная практика, которая признана многими развитыми странами, но при переносе на национальную почву она должна быть гибко настроена с учетом специфики конкретной страны, в особенности малонаселенных районов, отражать цели микрорайонирования, региональной политики и пространственного развития. Так, в Германии и Франции, наряду с округами ОЭСР и европейской типологией NUTS, существуют национальные типологии и территориальные сетки. Во Франции это сельско-городская типология, в Германии – планировочные районы. Создание в России собственной национальной региональной типологии, привязанной к сетке территориальных единиц разного уровня, может быть использовано для поиска новых рыночных ниш на территориях, подготовки программ инфраструктурного развития, идентификации экономических драйверов развития в сельских районах, межрегионального сотрудничества и координации действий на разных территориальных уровнях, обеспечения международной сопоставимости оценок развития регионов, в том числе для привлечения инвестиций.

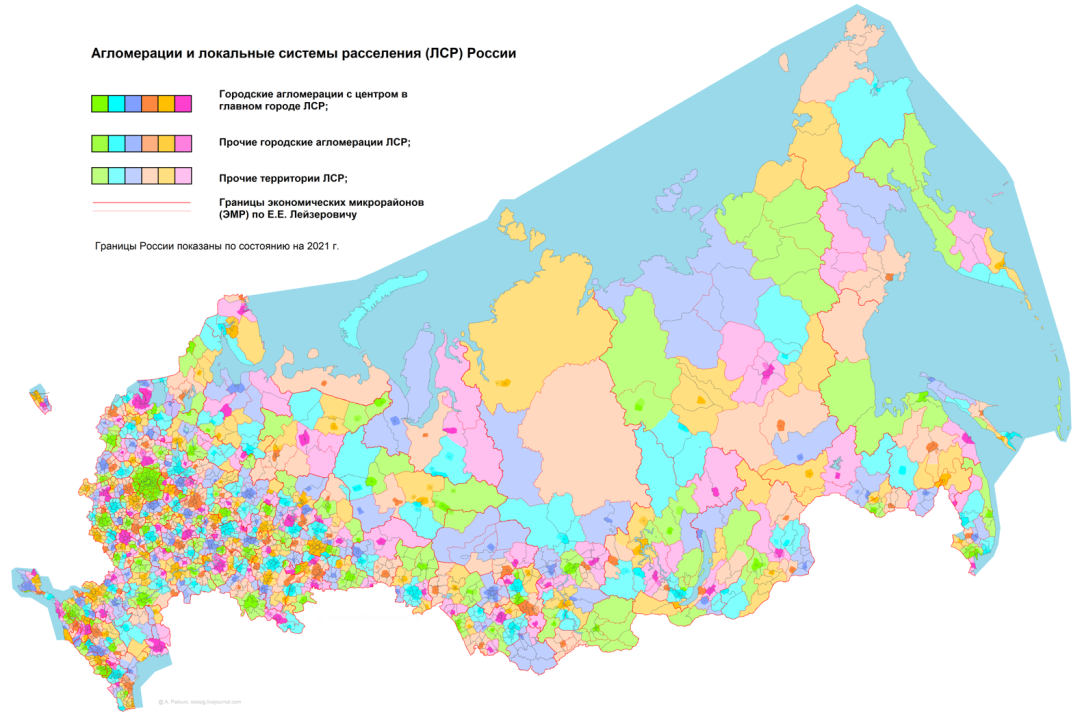

Авторский взгляд на проблемы делимитации городских агломераций и локальных систем расселения представил во втором докладе Александр Эдуардович Райсих, аспирант Института географии РАН. Представленный подход реализован «снизу вверх» и включает в себя шесть шагов, от выделения минимальных статистических единиц до построения мезо- и макро- районов, с использованием морфологических и функциональных признаков. Городские агломерации рассматриваются автором как один из типов микрорайонов субрегионального уровня, всего же по методике выделено 438 локальных систем расселения (ЛСР). Ядра ЛСР – урбанизированные ареалы с численностью населения не менее 5 тыс. человек. Границы ЛСР определяются смежностью территорий и наличием функциональных связей, в частности, маятниковых трудовых миграций.

В заключительной дискуссии участники семинара подчеркнули необходимость сохранения низовых статистических единиц уровня населенных пунктов, сельских и городских поселений как основы для внутрирегиональной аналитики и районирования на более крупных масштабных уровнях.

Семинар состоялся в рамках проекта НЦМУ «Инструменты формирования научно обоснованной пространственной политики на внутрирегиональном уровне на основе детализированных пространственных данных».

Декан факультета географии и геоинформационных технологий

Факультет географии и геоинформационных технологий: Доцент

Аспирант Института географии РАН

Базовая кафедра Института географии РАН: Доцент

- О ВЫШКЕ

- Цифры и факты

- Руководство и структура

- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ

- Преподаватели и сотрудники

- Корпуса и общежития

- Закупки

- Обращения граждан в НИУ ВШЭ

- Фонд целевого капитала

- Противодействие коррупции

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Сведения об образовательной организации

- Людям с ограниченными возможностями здоровья

- Единая платежная страница

- Работа в Вышке

- ОБРАЗОВАНИЕ

- Лицей

- Довузовская подготовка

- Олимпиады

- Прием в бакалавриат

- Вышка+

- Прием в магистратуру

- Аспирантура

- Дополнительное образование

- Центр развития карьеры

- Бизнес-инкубатор ВШЭ

- Образовательные партнерства

- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг

-

http://www.minobrnauki.gov.ru/

Министерство науки и высшего образования РФ

-

https://edu.gov.ru/

Министерство просвещения РФ

-

http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование»

-

https://elearning.hse.ru/mooc

Массовые открытые онлайн-курсы

- © НИУ ВШЭ 1993–2026 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта

- Редактору