- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

- Факультет географии и геоинформационных технологий

- Новости

- Исследователи факультета географии и геоинформационных технологий обсудили, как человеческий потенциал и природно-климатические изменения влияют на резилиентность территорий

-

Факультет

-

Образовательные программы

- Бакалавриат

- Магистратура

- Дополнительное образование

-

Подразделения

-

Советы и комиссии

-

109028, Москва, Покровский бульвар 11, ауд. L212

Телефон: +7 (495) 772-95-90*28243

E-mail: geo@hse.ru

Географическая наука находится в центре изучения проблем глобальных изменений природной среды и пространственных сдвигов в обществе и экономике, которые влияют на жизнь каждого человека во всех уголках планеты.

Наша цель – формирование центра образовательных и научно-проектных компетенций в области глобальных изменений окружающей среды и климата, геоинформационных технологий и управления пространственными данными, общественной географии и пространственного моделирования.

Основной партнер факультета – Институт географии Российской академии наук.

Каталог пространственных данных и платформа для презентации исследований и проектов в области географии и геоаналитики, созданных в Университете.

География глобальных изменений и геоинформационные технологии

40 бюджетных мест

20 платных мест

1 платное место для иностранцев

Пространственные данные и прикладная геоаналитика

15 бюджетных мест

10 платных мест

1 платное место для иностранцев

Управление низкоуглеродным развитием

15 бюджетных мест

10 платных мест

1 платное место для иностранцев

Под редакцией: Е. В. Гаранкина

М.: ИГ РАН, МГУ, 2025.

Yurova A., Smirnova M., Kozlov D. et al.

Geoderma Regional. 2025. No. 40. P. 1-15.

Лебедева Е. В., Балдина Е. А., Черноморец С. С. и др.

В кн.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием “IX Щукинские чтения: к 80-летию кафедры геоморфологии и палеогеографии и 270-летию Московского университета” и “XXXVIII Пленум геоморфологической комиссии РАН”, Москва, 3-6 апреля 2025 г.. М.: ИГ РАН, МГУ, 2025. С. 343-347.

Деркачева А. А., Гуринов А. Л., Юдина В. А.

PREPRINTS.RU. PREPRINTS.RU. Национальный Электронно-Информационный Консорциум, 2024

Исследователи факультета географии и геоинформационных технологий обсудили, как человеческий потенциал и природно-климатические изменения влияют на резилиентность территорий

25 октября 2023 года состоялся семинар в рамках проекта «Взаимосвязь пространственной дифференциации человеческого потенциала и резилиентности территорий с учётом социально-экономических и природных факторов», реализуемого по программе работы НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала».

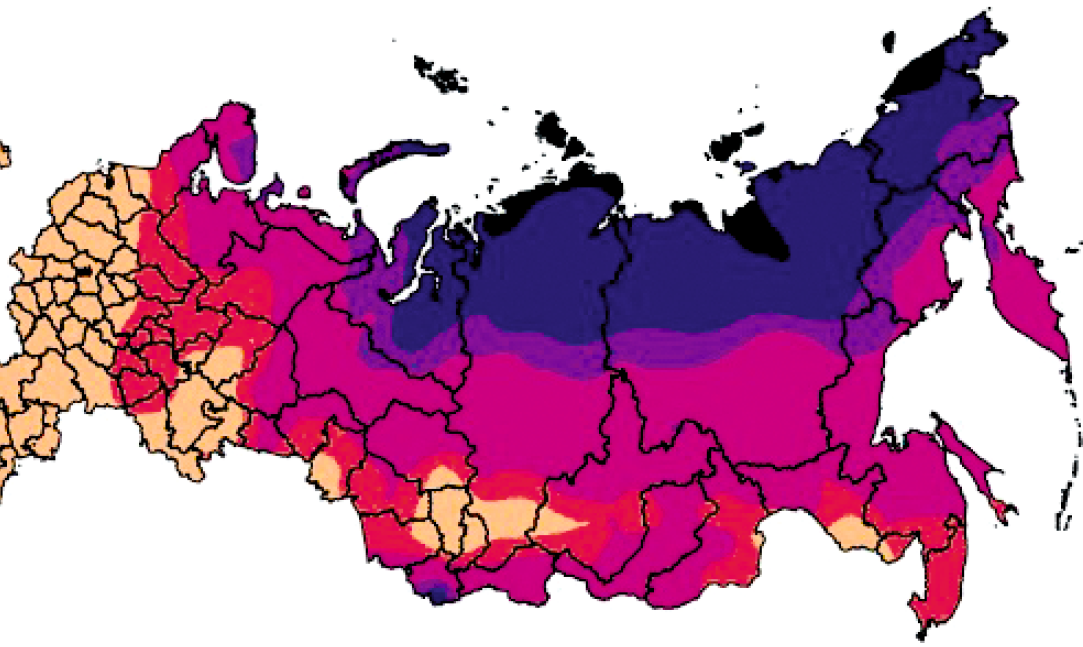

На семинаре Вера Виноградова и Александр Шелудков представили доклад «Районирование России по природно-климатической комфортности (дискомфортности) в современном климате и прогноз на середину 21 века». Они рассказали о существующей методике оценки «природного дискомфорта»[i], существующих изменениях природно-климатических условий на территории России в современном климате и прогнозных показателях в середине ХХI века (2046–2055 гг.), а также динамике численности населения по зонам природной комфортности. Показано, что основные тенденции изменений условий дискомфортности на территории России к середине XXI в. связаны с продолжающимся сокращением территорий с абсолютно неблагоприятными условиями в арктических регионах. В целом, изменения суммарного балла дискомфортности в значительной степени будут обусловлены термическими факторами (тепловым и холодовым), а также ветровым фактором. Модельные расчеты показывают заметные макрорегиональные различия для разных сценариев. Реализация «мягкого» (RCP 4.5) сценария улучшит условия в наиболее населенных частях страны в ее Европейской части, но содержит большие риски для некоторых районов Сибири и Дальнего Востока. При более «жестком» сценарии (RCP 8.5) большая часть населения также будет продолжать жить в благоприятном климате, но возрастают риски ухудшения условий на юге Европейской территории России.

Александр Котов выступил с презентацией «Оценки человеческого потенциала в исследованиях резилиентности территорий: роль структурных и географических факторов». Для оценки человеческого потенциала территорий была приведена структурно-отраслевая типология субъектов Российской Федерации. Для

В заключительной части семинара Раиса Грачева, Вера Виноградова и Александр Шелудков представили доклад «Адаптация к изменениям климата как условие территориальной резилиентности: стратегии и проблемы», в котором иллюстрировали реальные тенденции на примере Дагестана.

В горных районах Восточного Кавказа и Дагестана становятся теплее и суше, особенно в последние 10 лет. Люди замечают повышение летних температур, волны жары до 1500 м и выше, недостаток влаги, исчезновение местных источников воды, непредсказуемость погоды. Увеличивается повторяемость экстремальных и опасных гидрометеорологических явлений, особенно дождевых паводков с последующими селями, весенних и летних заморозков и снегопадов. Для сельского хозяйства ожидания урожая не оправдываются из-за нехватки воды и непредсказуемости погоды весной и в начале лета, а высотный предел созревания плодовых культур увеличился до 2100 м

Анализ адаптационных действий населения горных районов к климатическим изменениям показывает, что их инициаторами становятся в основном отдельные фермеры или домохозяйства, а инициативы органов власти, включая местные администрации, встречаются реже.

Подводя итоги дискуссии, участники отметили, что изменения природно-климатических условий жизнедеятельности населения в России в последующие десятилетия невозможно характеризовать как однозначно положительные или отрицательные. На многих территориях положительные эффекты для одних видов деятельности сочетаются с отрицательными последствиями для других, и если для одних территориях преобладают положительные последствия, то для других – отрицательные. Во многих случаях однозначная оценка невозможна из-за несравнимости последствий изменения климата между собой различных. Кроме того, на состоянии территории сказывается не только и не столько изменение климата как таковое, сколько адаптивная способность местной экономики и местного сообщества, которая во многом зависит от состояния человеческого потенциала территории и системы управления. В связи с этим необходимо дальнейшее изучение механизмов территориальной резилиетности.

Мероприятие организовано в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-325).

[i] «Природный дискомфорт» характеризует условия окружающей среды, которые негативно влияют на здоровье человека, его жизнь и деятельность. Он описывается совместным воздействием физико-географических (орографических, почвенных, ботанических и др.), климатических, гидрологических условий и пригодности территории для проживания

Факультет географии и геоинформационных технологий: Декан

Международная лаборатория ландшафтной экологии: Старший научный сотрудник

Международная лаборатория ландшафтной экологии: Старший научный сотрудник

Факультет географии и геоинформационных технологий: Доцент

Базовая кафедра Института географии РАН: Доцент

Факультет географии и геоинформационных технологий: Декан

Все новости автора

Базовая кафедра Института географии РАН: Менеджер

Все новости автора

- О ВЫШКЕ

- Цифры и факты

- Руководство и структура

- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ

- Преподаватели и сотрудники

- Корпуса и общежития

- Закупки

- Обращения граждан в НИУ ВШЭ

- Фонд целевого капитала

- Противодействие коррупции

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Сведения об образовательной организации

- Людям с ограниченными возможностями здоровья

- Единая платежная страница

- Работа в Вышке

- ОБРАЗОВАНИЕ

- Лицей

- Довузовская подготовка

- Олимпиады

- Прием в бакалавриат

- Вышка+

- Прием в магистратуру

- Аспирантура

- Дополнительное образование

- Центр развития карьеры

- Бизнес-инкубатор ВШЭ

- Образовательные партнерства

- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг

-

http://www.minobrnauki.gov.ru/

Министерство науки и высшего образования РФ

-

https://edu.gov.ru/

Министерство просвещения РФ

-

http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование»

-

https://elearning.hse.ru/mooc

Массовые открытые онлайн-курсы

- © НИУ ВШЭ 1993–2026 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта

- Редактору