- A

- A

- A

- АБB

- АБB

- АБB

- А

- А

- А

- А

- А

- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

- Факультет географии и геоинформационных технологий

- Новости

- Сотрудники факультета географии провели исследования в республике Дагестан

-

Факультет

-

Образовательные программы

- Бакалавриат

- Магистратура

-

Подразделения

-

Советы и комиссии

-

109028, Москва, Покровский бульвар 11, ауд. L212

Телефон: +7 (495) 772-95-90*28243

E-mail: geo@hse.ru

Географическая наука находится в центре изучения проблем глобальных изменений природной среды и пространственных сдвигов в обществе и экономике, которые влияют на жизнь каждого человека во всех уголках планеты.

Наша цель – формирование центра образовательных и научно-проектных компетенций в области глобальных изменений окружающей среды и климата, геоинформационных технологий и управления пространственными данными, общественной географии и пространственного моделирования.

Основной партнер факультета – Институт географии Российской академии наук.

Каталог пространственных данных и платформа для презентации исследований и проектов в области географии и геоаналитики, созданных в Университете.

География глобальных изменений и геоинформационные технологии

40 бюджетных мест

20 платных мест

1 платное место для иностранцев

Иностранным абитуриентам на программе доступны как бюджетные (стипендии Правительства РФ для иностранных граждан), так и платные места

Пространственные данные и прикладная геоаналитика

15 бюджетных мест

10 платных мест

1 платное место для иностранцев

Иностранным абитуриентам на программе доступны как бюджетные (стипендии Правительства РФ для иностранных граждан), так и платные места

Управление низкоуглеродным развитием

15 бюджетных мест

10 платных мест

1 платное место для иностранцев

Иностранным абитуриентам на программе доступны как бюджетные (стипендии Правительства РФ для иностранных граждан), так и платные места

AMBIO: A Journal of the Human Environment. 2025. P. 577-602.

Иванов Л. А., Арцыбашева К. В., Исаков М. А. и др.

В кн.: Исследования молодых географов: сборник статей участников зимних студенческих экспедиций. ИП Ерхова И.М., 2025. С. 195-212.

Деркачева А. А., Гуринов А. Л., Юдина В. А.

PREPRINTS.RU. PREPRINTS.RU. Национальный Электронно-Информационный Консорциум, 2024

Сотрудники факультета географии провели исследования в республике Дагестан

С 23 января по 4 февраля состоялась экспедиция сотрудников НИУ ВШЭ, ИГ РАН и МГУ им. Ломоносова в республику Дагестан, во время которой ученые провели исследования в Самурском заказнике, Дагестанском заповеднике и на территории дагестанского бедленда – местности, расположенной в 25 км к юго-западу от Дербента. Основная цель экспедиции – изучение динамики процессов, происходящих в этих уникальных природных объектах.

Самурский заказник на границе Республики Дагестан с Азербайджаном – единственная в России территория, на которой произрастает реликтовый лиановый лес. Исследования, проведённые в 90-х годах прошлого века, показали, что изменения в дельте реки Самур происходят не только за счет естественных процессов — косвенно на интенсивную динамику устья влияет чрезмерная эксплуатация водных ресурсов Самура на территории Азербайджана. По этой причине увлажнение уникальных лесов значительно нарушено и происходит деградация экосистемы. Основной задачей исследования на территории Самурского заказника стала оценка динамики растительных сообществ за последние десятилетия.

Для изучения динамики природных процессов учёные использовали широкий спектр технического оснащения — космические снимки, ручной тепловизор, наземный лазерный сканер и несколько беспилотных летательных аппаратов, один из которых оснащён мультиспектральной камерой, часто применяемой для исследования растительных сообществ. С их помощью на территории дельты исследователи провели комплексную съёмку — как с земли, так и с воздуха, в разных спектральных диапазонах. Такой объём различных данных на относительно небольшую территорию позволит с высокой точностью проанализировать состояние экосистемы.

Другим объектом изучения в ходе экспедиции стал Сарыкумский бархан на территории Дагестанского заповедника — крупнейший в своём роде в Европе.

Из-за крайне интенсивных эоловых процессов рельеф бархана каждый год претерпевает значительные изменения. Для полной и точной оценки объёмов этих изменений была проведена высокодетальная аэрофотосъёмка бархана, построены цифровые модели рельефа и трёхмерные модели местности.

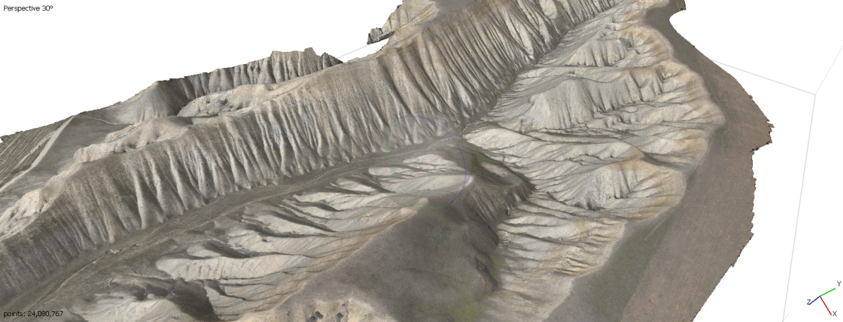

Схожий комплекс полевых работ ученые провели и на территории дагестанского бедленда — уникальной территории, аналогов которой в России не существует.

Бедленд представляет собой холмистую местность, сложенную быстро растворяемыми осадочными породами, вследствие чего эрозия склонов и карстовые процессы на территории бедленда отличаются крайне высокой интенсивностью. В ходе экспедиции был с высокой точностью отснят крупный «рукав» эрозионной долины, а также при помощи лазерного сканера изучены крупные карстовые провалы.

«За 10 дней экспедиции в республику Дагестан мы получили большой массив детальных данных на три уникальных, интенсивно меняющихся объекта. Сопоставление данных, полученных с разных приборов, поможет смоделировать подробную современную картину, а последующие наблюдения могут дать возможность с высокой точностью проследить активную динамику объектов», – рассказал участник экспедиции доцент факультета географии и геоинформационных технологий Андрей Медведев.

- О ВЫШКЕ

- Цифры и факты

- Руководство и структура

- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ

- Преподаватели и сотрудники

- Корпуса и общежития

- Закупки

- Обращения граждан в НИУ ВШЭ

- Фонд целевого капитала

- Противодействие коррупции

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

- Сведения об образовательной организации

- Людям с ограниченными возможностями здоровья

- Единая платежная страница

- Работа в Вышке

- ОБРАЗОВАНИЕ

- Лицей

- Довузовская подготовка

- Олимпиады

- Прием в бакалавриат

- Вышка+

- Прием в магистратуру

- Аспирантура

- Дополнительное образование

- Центр развития карьеры

- Бизнес-инкубатор ВШЭ

- Образовательные партнерства

- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг

-

http://www.minobrnauki.gov.ru/

Министерство науки и высшего образования РФ

-

https://edu.gov.ru/

Министерство просвещения РФ

-

http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование»

-

https://elearning.hse.ru/mooc

Массовые открытые онлайн-курсы

- © НИУ ВШЭ 1993–2025 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта

- Редактору